一周人物| 萨韦利上海画展,陆永安“从董源到塞尚”

- 基金知识

- 2025-04-21 07:55:05

- 2

回顾一周艺术人物:在俄罗斯,达莉亚·科托娃被任命为莫斯科车库博物馆馆长;在米兰,设计师陈耀光携大型艺术装置《礼物》参展米兰设计周;在武汉,艺术家沈伟呈现以“松”为主题的水墨画作;在上海,法国艺术家塞西尔·萨韦利个展“至己之长路”展现其画笔下的日常生活;艺术家陆永安呈现“从董源到塞尚”绘画展;印尼艺术家加里波第则将雕塑与壁画融入社区;艺术家袁恒个展在廿一美术馆开展;华裔西班牙设计师Ya Yi则在塞万提斯学院呈现其设计。

莫斯科|达莉亚·科托娃

被任命为莫斯科车库博物馆馆长

达莉亚·科托娃

莫斯科当代艺术车库博物馆(Garage Museum of Contemporary Art)4月17日宣布,达莉亚·科托娃(Daria Kotova)即日起出任馆长。科托娃自2021年起担任车库捐赠基金(Garage Endowment Fund)总监。她接替了安东·别洛夫(Anton Belov)的职位,别洛夫自2010年起领导该馆,其间推动了博物馆迁至高尔基公园的现址,启动出版计划,并创立了俄罗斯当代艺术档案库。

科托娃出生于1989年,毕业于莫斯科国立大学新闻系,2010年加入车库博物馆,最初在公关部担任助理,2014年升任发展、市场与广告部门负责人。七年后,她开始掌管价值超过800万美元的车库捐赠基金。作为市场总监,她建立了博物馆的赞助人项目,参与了2017年和2020年第一届与第二届车库俄罗斯当代艺术三年展的组织工作。

车库博物馆由达莎·朱科娃(Dasha Zhukova)和罗曼·阿布拉莫维奇(Roman Abramovich)于2008年创立,最初占用的是由雷姆·库哈斯创立的荷兰建筑事务所OMA所改造的旧巴士车库,后迁至高尔基公园。2022年2月,在俄罗斯入侵乌克兰后,车库宣布暂停展览,“直至正在乌克兰发生的人道与政治悲剧结束。”此后,博物馆持续举办电影放映及其他活动,但尚未宣布何时恢复展览项目。

上海|法国艺术家塞西尔·萨韦利

描绘极简、纯粹的生活日常

塞西尔·萨韦利 © M.Malberti

塞西尔·萨韦利(Cécile Savelli)是当今马赛艺术界中最具才华的人物之一,她每年举办一次个展。4月19日,上海之禾空间呈现其个展“至己之长路”,呈现她自2009年至今创作的四十幅作品。该展览也是“中法文化之春”项目之一。

塞西尔·萨韦利,1962 年生于凡尔赛,现生活、工作于马赛和巴黎。20世纪80年代,她曾就读于阿维尼翁美术学院。然而,生活的考验和挑战令她与艺术渐行渐远。 在中断艺术创作长达二十年后,她方才回归年轻时的道路。

在位于马赛的工作室里,她日以继夜地工作,自由探索各种艺术形式和媒介――画布上的油画颜料和丙烯、纸本上的墨汁、铅笔和炭笔。最近,她更将编织技艺纳入创作实践。家庭和室内空间是塞西尔的创作核心,她从亲密关系和日常生活中汲取灵感。她的创作中充满各种动物寓言,这些形象的引入让她与大自然更为亲近。

做家务自画像 Autoportrait au ménage, 2009

展览中,《做家务自画像》是标志画家回归创作的首批系列作品。艺术家呈现自己背对观众,忙于洗碗、拖地或晾衣的形象。这一对于自画像而言颇不寻常的姿势揭示众多家务缠身的女性之默默无闻。她带着柔和的面具前行,笃定地邀请观众直面女性背画像,思考女性被赋予的位置。 而十年后 ,其《裙装自画像》系列中以大幅油画展现自己正面示人、敞开双臂、精力充沛的形象。

无题 Sans titre, 2015

“最简单的方法也是画家表达自己的最佳方法。” 马蒂斯的金句亦可谓塞西尔·萨韦利的座右铭。与野兽派大师一样,萨韦利在艺术形式上追求极简, 致力于精简的艺术。策展人柯梅燕说,“艺术家追求形式极简,以纯粹为要,摒除缀饰与细节,只保留精华。作为长时运用匠心的结果, 精简也体现在配色中:画家远离饱和色调,创造属于自己的色系,以降维色调谱写微妙乐章,演奏经过弱音处理的色彩旋律。 ”展览将展至7月31日。

上海|艺术家陆永安

“从董源到塞尚”呈现抽象山水

4月19日,地处上海浦东陆家嘴的上海艺术馆迎来了一场艺术与慈善的活动。法籍华裔艺术家陆永安将其代表作《永安》捐赠予吉林省公益慈善基金会,同时呈现了“从董源到塞尚”中法绘画艺术主题展。

陆永安(左)在捐赠仪式现场

陆永安,1951年3月18日出生于上海,受家学影响,他年少即师从沈子丞研习中国绘画史,后又从刘海粟、颜文樑学等习艺。在法留学期间,他专注于旅行和学习,同时也受到欧洲印象派大师的启迪,由此开启了自己独特的跨越中法艺术的创作之旅,其画中多抽象山水。

对于此次捐赠,陆永安表示:“艺术作品的价值不仅在于审美表达,更在于其承载的社会责任。”

陆永安作品

同期开幕的展览“从董源到塞尚”则呈现陆永安在巴黎塞纳河左岸工作室创作的系列作品。展览以中国五代画家董源与法国后印象派大师塞尚为精神坐标,构建起跨越千年的艺术对话。陆永安说,“这些作品记录着我在新时代美术语境下的探索轨迹。艺术应当成为文明互鉴的桥梁,既要有个性化的表达,更要传递与时代同频的集体共鸣。”展览还特别设置”文汇沙龙”单元,将通过系列学术活动探讨AI时代下的艺术创作与审美教育。展览将展出至9月30日。(整理/陆林汉)

武汉|书画家沈伟

水墨近作呈现“松风·雅集“

“松风·雅集——沈伟水墨近作”近日在武汉视觉书屋展出,展览汇集了艺术家沈伟近年以“松”为主题的水墨画作、书法、册页、手卷、扇面等近30件作品,松风簌簌,立意达象。

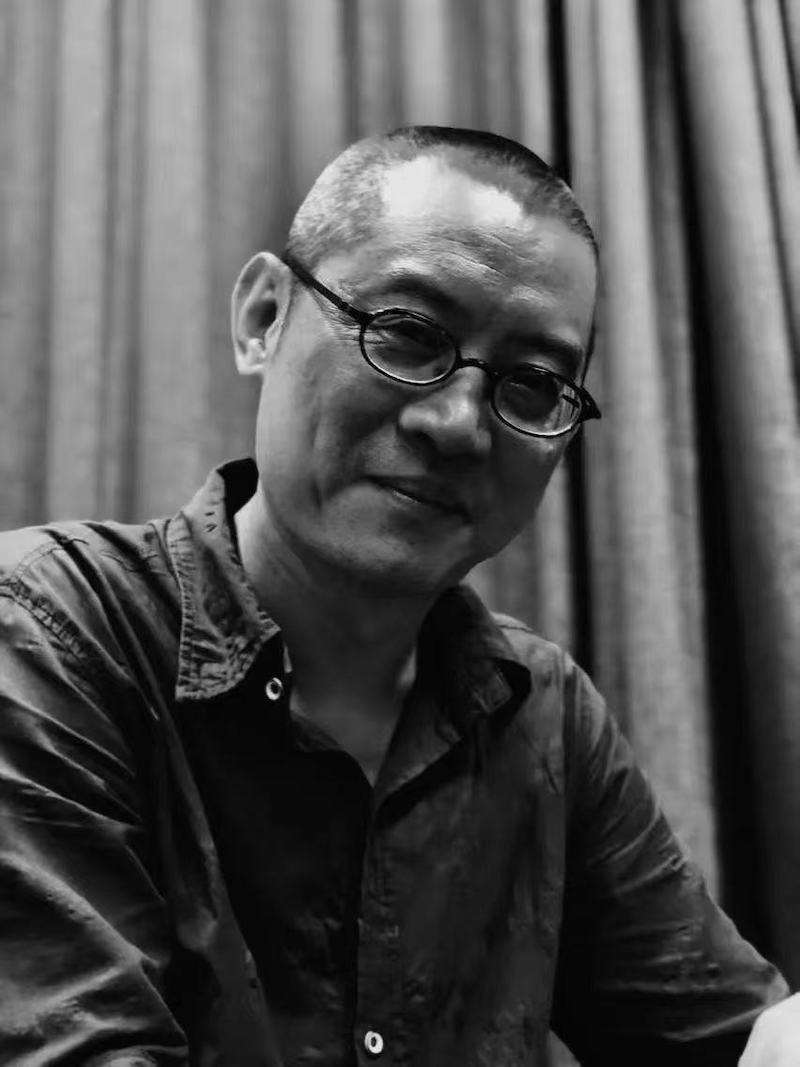

沈伟

沈伟任教于湖北美术学院,专注于艺术史。不过他并不苦行于此,而是悠游期间,以画寄情、以藏滋养、以器为乐。他笔下的“荷”“石”“竹”“松”各具气韵,无不生发着他对自然的感知,对艺事的自得。读之往往沉潜其中,仿若忘却俗事,随之悠游。

此次展览是沈伟自2019年于杭州《湖上》以“遁”为名后的第二次以“松”为题的水墨作品雅集。走进展厅,一方长案陈于中央,案上花器、手卷、扇面依序放置,错落有致。长案左右分别为孤松立轴与涧底松小品,二画之侧辅以“松筠永锁神仙境,携得烟霞满袖归”,“松声落涧风泉合,药气浮山蔼竹香”书法对联。图文互为关照,笔墨一气呵成,“松风”之意象便在这孤松与涧底松之间跌宕回响。

沈伟作品

传统以松为题的画作,多以松林密布,展现山水的大气象。南宋之后,“松”作为独立的意象符号出现,双松、孤松、高士、竹石等意象组合入画,显文人气息。而至近代,金陵一脉如傅抱石、宋文治等也以松为题,意象又大不一样了。在当代,视觉艺术画家们如何“立意”不仅体现在主题的选择,风格的塑造,更在乎于视觉感受的传递与延展。沈伟的“松风”,不写实,更不写生,重在形质相称。以潜虬之姿,立耸峭之气;以绢、构皮纸、檀皮纸、富阳竹纸和泥金纸等美材承载“松风”之气韵;以书写、诗文、器物营造了“松风”的意象空间。他将“画意”具象到赏画的每一个感官,让当代水墨之“画意”有一些别样的可能。此次展览将延续至5月中旬。(文/章后仪)

上海|印尼艺术家赛义夫·奥利亚·加里波第

融入社区的雕塑与壁画

赛义夫·奥利亚·加里波第

近日,由上海余德耀美术馆和蟠龙天地共同呈现的社区公共艺术项目“走街串巷”开启了第四篇章“融合之地”,展出印尼艺术家赛义夫·奥利亚· 加里波第(Syaiful Aulia Garibaldi)创造的一系列户外雕塑与大型彩绘壁画。

赛义夫·奥利亚·加里波第,1985年出生于印尼雅加达,其创作横跨装置、绘 画、版画与影像等多种形式,以研究型实践游走于美学与自然科学的交界地 带。加里波第将他对微观生物、自然探险的观察与其美学构想相结合,创造出将自然形态与幻想相融的共生体。他探索地衣、真菌等维系生命循环的杂交物种和现成样本,从不同环境中汲取灵感。

《融合雕塑》制作现场

“融合之地”项目为余德耀美术馆介入蟠龙天地社区的公共艺术项目,呈现的是加里波第对在地文化、生态环境、社区建设等话题的思考。艺术家根据美术馆及周边社区的户外空间和气候环境, 创作了一系列白色石膏雕塑,名为《融合雕塑》(Lartucira Kloumir),散布于美术馆户外草坪及蟠龙天地景区内。他在精心雕琢的石膏雕塑体内培育本地菌种,使石膏体成为各式菌类生长的洞腔,随着时间及生长变化,形成动态的雕塑肌理。

同时,加里波第将在美术馆建筑外墙对菌丝生长展开抽象的描绘。此次壁画名为《融合壁画》(Lartucira Komper),灵感源自艺术家对中国和印尼两国文化内涵的思考。他用水墨画的意蕴描绘有机形态,与美术馆所处古镇水乡的地理位置相呼应。展览将展至2026年1月4日。(整理/陆林汉)

上海| 跨界艺术家袁恒

雕塑展呈现“器道泥心”

4月12日,“器道泥心”袁恒艺术展在廿一美术馆开展。现场展出了艺术家近年创作的数十件雕塑作品。这些作品将中国传统文化元素反复解构,化作创作母题,而这一过程,既是对古老文化基因的当代激活,也是一场深度的自我反思与文化溯源。

艺术家袁恒毕业于西安美院雕塑系,一直致力于将传统媒材融合在当代创作语境中。做陶、烧窑、雕塑、行为、禅修贯穿一体,生活器和雕塑作品互为映射,在创作中了悟禅意,形成跳脱学院规制,远离匠气习染的独立艺术家。

展览现场

展览突破性地构建了“三位一体”的艺术场域——物境、情境、意境三者紧密相连,有机融合,彼此呼应。物境的解构重组,为情境的共创提供了丰富的素材。展厅内,锡纸包裹所有墙面,构建出虚实交错的物境。锡纸与自然陶土、东方场域亦形成天然反差,这一设计绝非简单的装饰之举,而是一场对原有艺术认知的大胆挑战——借用日常生活中触手可及的现代文明产物,打破观者对材料和创作的固有认知界限,让传统陶土在工业材料的映衬下迸发新生。

置身于银白色褶皱锡纸包裹的万千倒影之中,“存在”并非一成不变,反倒似万千流动的思绪,处于动态的变化中。这也契合了《论语》中“子在川上曰:逝者如斯夫,不舍昼夜”所传达的对时间与变化的深刻洞察,让东方智慧在当代艺术中有了更具象化的呈现。(文/陈若茜)

上海|华裔西班牙设计师Ya Yi

时尚与传统融合的“针脚”

第十届Talents Lineàpiu奖得主华裔西班牙设计师Ya Yi近日带着她的"针脚革命"来到上海安福路208号上海塞万提斯学院,在此呈现一场横跨欧亚大陆的文化对话。

华裔西班牙设计师Ya Yi

Ya Yi是服装设计师, 创意总监以及电影创作人,她出生于西班牙,成长于中国,拥有着求学美国和英国等多重文化背景和经历的她,在传统与现代思想的碰撞中找寻灵感与平衡。她的设计从中国和西班牙两国汲取灵感,用现代感重新演绎过去,将时装、表演和电影融为一体。设计系列处处体现跨文化性和多学科性;有机和结构性与流苏和花卉的运动相结合,形成了包裹性的轮廓。

以Ya Yi设计的“乱世之花”系列为例,该系列灵感来自萨金特油画中热情歌舞者和其背后象征的吉普赛群体的自我表达和弱势群体的呼喊。“我从吉普赛女郎的舞蹈服入手,提取了西班牙传统服装里大量出现的手钩针蕾丝工艺,满提拉和手工编织流苏元素,再将来自中国的香云纱用于西式礼服的廓形当中。”Ya Yi说,“经过一系列调研,我发现满提拉工艺最初源自中国广东地区,后传到菲律宾,直至西班牙统领菲律宾后,满提拉才流传于西班牙,成为了国家的民族符号。这也意外打破我的认知,让我进一步意识到移民和种族的流动带动了这个世界的文化多样性。”(文/黄松)

Ya Yi 作品

米兰|设计师陈耀光

大型艺术装置《礼物》参展 2025 米兰设计周

4月7日至4月17日,知名设计师陈耀光携大型艺术装置《礼物》(The Gift)亮相 2025年米兰设计周,在米兰大学主展区核心区域 Cortile d’Onore 的中央庭院的中心展出。

陈耀光1987年毕业于中国美术学院首届环艺系,是中国最早一代学院派的室内设计师。从业 30 多年以来,一直是中国设计界实力派的领军人物,影响了几代青年设计师。此次亮相的作品《礼物》是一个关于人与自然、环境、季节的项目,作品主要由直径 24 米的春季花田、外围的环形围垣、以及中央升降装置组成。天然当季的花卉,既是中国江南最具代表性的春日景色,也是与米兰设计周同期的经济作物。

大型艺术装置《礼物》

在此,设计师将其塑造成一个既像蛋糕又像披萨饼一样的礼盒,以扁平低矮的形式让原有高耸的设计消隐。当观者走近,镜面反射着人、建筑环境与天地,模糊了历史与当下的界限;当人们围绕《礼物》漫步,在有着500年历史的建筑投影中时,古朴的建筑和现代的风光重叠在一起,成就一次新的创造。

此外,整个装置还运用了大面积的节能灯、太阳能板、以及再生地板等材料。不仅所有的材料可回收再用,花卉也可以与当地周边社区居民分享,延续生命的循环,期待来年的绽放。(文/黄松)

下一篇:股票关盘时间与涨跌决策因素探讨

有话要说...