光明网评论员:治理学术不端如何更精准有效

- 炒股技巧

- 2025-04-16 00:45:13

- 2

一段时期内出现数量相对较多的学术不端事件,可见治理学术不端对有责部门而言仍然任重而道远。因此,就需要关注一定时期内学术不端事件的共通性,有的放矢地进行查缺补漏。

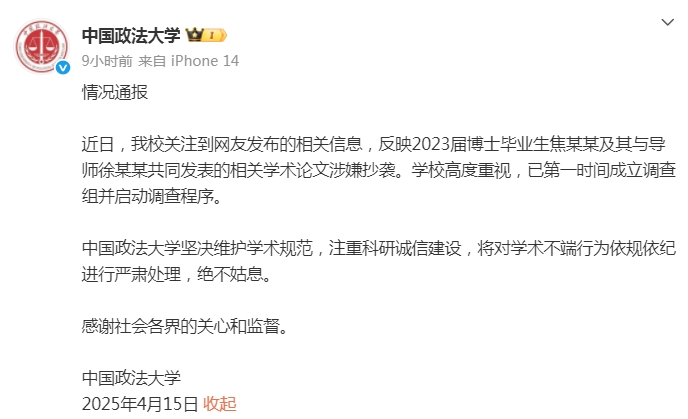

近期,国家自然科学基金委员会通报了2025年第一批次不端行为事件处理结果,事件总数15件,涉及13所高校、24名个人。此外,中国社会科学院大学、中国政法大学、华南师范大学等高校,也通报了该校学术不端事件。

自然科学基金委的通报属于例行,而其他学术不端事件均由网友举报学校核实后确认。一段时期内出现数量相对较多的学术不端事件,可见治理学术不端对有责部门而言仍然任重而道远。因此,就需要关注一定时期内学术不端事件的共通性,有的放矢地进行查缺补漏。

从这次公开的几起事件看,自然科学方面的学术不端集中在违反评审规范、买卖论文或实验数据、抄袭剽窃等;而哲学社会科学方面的学术不端,则都为抄袭剽窃,其中有2起是对外语论文翻译抄袭行为。此次需要引起重视的是,在严格落实论文查重制度的当下,如何做好外语论文翻译抄袭行为的界定和判断,以堵上这个取巧生产学术成果的漏洞。

由于语言表达方式与习惯的差异,英语翻译为汉语后,尽管核心意思相同,但所呈现的语义以及字数会存在很大差异。因此,有些投机取巧者,会在翻译过程中进行扩写和改写,最终使得论文看起来“大不一样”。包括日语在内的许多外语语种翻译,也有类似情况。这就导致,翻译外语学术成果为中文,并加之以个人风格修辞表达,审稿人通常很难发觉抄袭行为。

再者,尽管存在相对完善的论文查重机制,但将中文论文放入英语论文资料库中进行查重,则难上加难。语言翻译过程已经改变了原有表达,而当前机器翻译技术又无法达到100%精准表达程度。这就导致了无论是将中文论文机器翻译为英文后进行查重,还是将英语论文原文翻译中文进行查重,都很难实现查重的高精准与强效力。

倘若学术不端者,选择印地语等小语种外语论文,查重审核会更加困难。这些翻译抄袭被发现,通常都是偶发的,依赖于发现者恰好看过论文原文。再就是,论文查重需要依赖庞大的数据支撑,相关查重机制作为市场服务显然难以实现全数据库比对。这同样让翻译抄袭行为有机可乘。

能够看出,我国相关科研单位和高校始终对学术不端行为秉持零容忍态度,但诸如上述翻译抄袭现象,想要堵上相关漏洞仍任重道远。问题已然出现,如何总结新型学术不端事件行为特点,并抓紧研究应对策略是当务之急。当前人工智能技术已经小有成果,是时候扩展人工智能技术应用范畴,让其成为治理学术不端的利刃。只有持续通过把软约束和硬措施结合起来,才能更精准有效地治理学术不端行为。

繁荣发展自然科学和哲学社会科学,我们也呼吁每一名学者自勉、自省、自律,让学术圈成为社会风清气正的标杆。

下一篇:车险犹豫期时长解析

有话要说...